今日は、この図を良く見て貰い、文章を読んで貰えると嬉しいです。これは、親亡き後のことに繋がる大切なことだと思うのです。親亡き後に子どもに何が必要か?それは、端的に、「自立」です。今日は、息子の日常と合わせて、自閉症と強迫性障害について体験談を伝えます。強迫性障害がなくても、「自閉症児」ママには参考になります。息子の実際の部屋も大公開(笑)「小さなストレス」「小さな我慢」が呼び込む本当の意味での幸せについて書きました。ぜひ、最後の見出し「親としてどう向き合うか?:物への執着と不安 自閉症の対処法」だけでも読んでみて下さい。きっと、自閉症児のパパママさんのお役に立つはずです

息子の自閉症と強迫性障害:物への執着につい

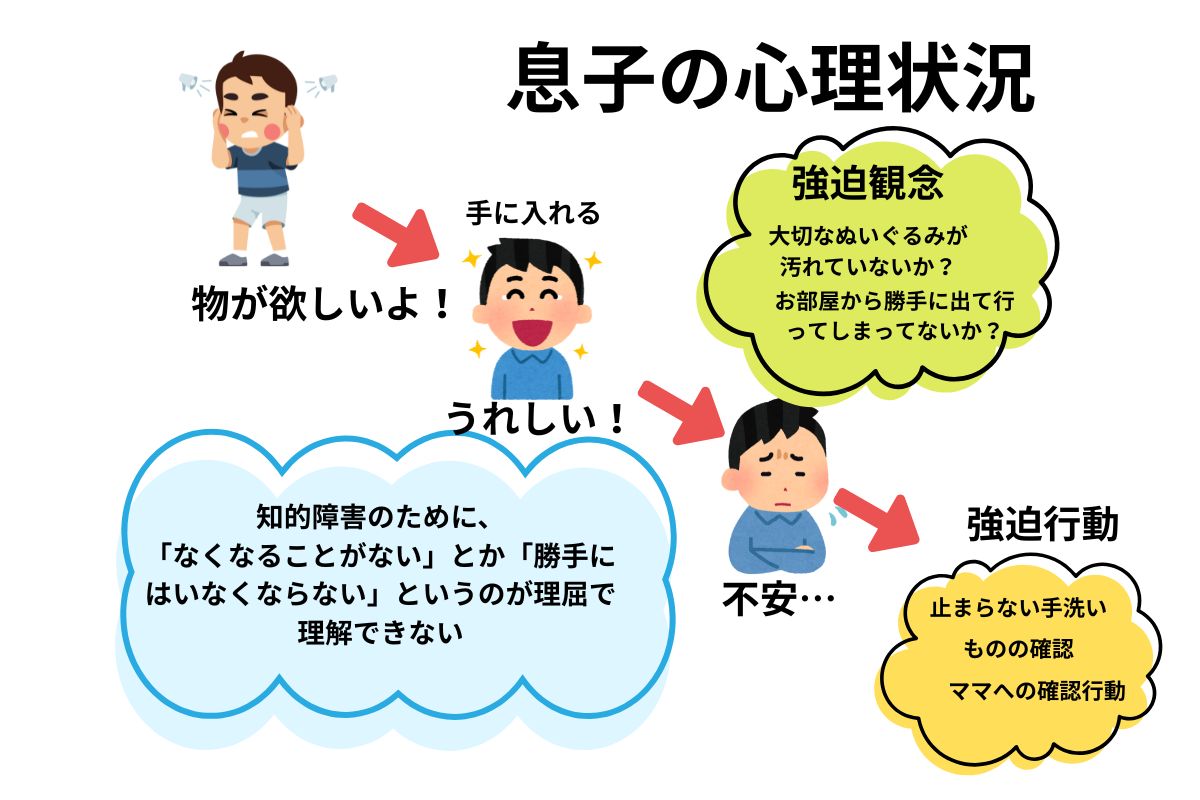

最近の息子は、今までと同様に不安が強いようです。

うちの息子は、潔癖症(強迫性障害による)なのですが、

自分が汚れるというよりも、自分が大切にしているものが汚れるのが絶対に嫌だという不安があります。

ものを買うのが大好きなので、買うまで執着するところがあります。あまりにしつこいので、買ってしまう親としての僕らの甘さもあるのですが、今の息子の部屋は、

海外キャラクターで満たされています。

中には、日本のキャラクターもあるのですが、息子の中では、海外のキャラ認定されています(笑)こういったものを集めるのは、中学2年生の頃から開花しています。最初は、

ペガサスを集めはじめました。18体います。

次に買い始めたのは、海外の

CoComelon(ココメロン)でした。これも、日本で手に入るものは結構に集めています。

それからは、多岐にわたる物を集めるようになりました。

なぜ、集めるのか?

これは、自閉症のこだわりが絡んでいます。

また、そこには、不安が一緒に存在しているように思います。

「一個では、無くなったら不安」と息子はよく言います。

また、「再現したい欲求」が絡んでいるようにも思います。

昔から、息子は、何かを再現するのが好きでした。

例えば、小学5年生の頃、「ハンサムスーツ」という映画が好きになったのですが、そのワンシーンをレゴで作ったりしていました。レゴは、よく再現に使っていたのです。他には、パチンコ屋さんの看板に興味を持ちました。車でドライブをしていると、時々、見つけるパチンコ屋さんのネオン。それが綺麗だと思ったのだと思いますが、そういった物を息子は、レゴで表現して、同じものを作りました。遊園地に行って、気に入った乗り物があると、それとそっくりの部屋にしたりもしていました。

※発達障害:自閉症児ママに「強迫性障害」を知っておくほうが良いと思う理由を下記ブログで書いています。ぜひ、読んでみて下さい。↓

好きな物が増えるたびに、強迫性障害(不安)が強くなる

そういった感じで海外キャラクターたちが増えたのですが、

少しずつ、それらに対する依存が強くなっていきました。そして、依存が強くなると強迫性障害の対象として強迫観念が、「物」に向かうようになりました。

「それらが落ちていないか?」

「それらがなくなっていないか?」

「それらが汚れていないか?」などの不安がすごく強いです。

知的障害があるからなのか、なくなるわけがないのに心配をしてしまいます。

持ち出していないのに、「階段に落ちていないか」とも、心配をしてしまいます。

自分の部屋に入るのに、バタンと強く締めてしまうのは絶対にNG。理由は、ドアの勢いで大切なものが落ちてしまわないか心配だから。

汚れてしまうのが怖いから、窓を開けるのはご法度。

夏場は自分の長袖のこだわりで汗をかいていたし、布団を干すのものNGとなり、喚起も出来ないから部屋の中がくさい。(最近になり、やっと部屋の籠った匂いの除去に成功しました)

また、物が大切すぎて、擬人化しているようにも思います。

部屋に入る時には、「ただいま~」と言っています(笑)

ものが増えれば増えるほど不安が強くなる。

そういった状況ですので、購入自体を控えたほうが良いのですが、息子を落ち着いた生活をさせて見守っていくのには、どうしても物が必要な状態で、ほとほとに困ってしまいます。経済的にもそうですが、部屋中が整理がつかなくなるほどに、物が溢れてきました。

また、息子の面倒を見てくれる祖父祖母がいますが、その2人は子守りをするのに、

「ものを買ってあげること」を抜きに見守っていく事は難しいように感じます。

何もなしに子守りをするのはとても大変です。

不機嫌になっていく息子を見ていくのはきついはずです。

大変な気苦労が多いと思うので、僕らも父母に「買わないでください」とは言えないのです。

そんな中でも、息子が不安になる要素は、

これらがあると、妻への確認行動が非常に多くなります。

部屋の中でも、大声で「大丈夫です。さっきも確認しました。汚れてません。汚れてないって言ってるでしょ!大丈夫です」と言っています。夜中だろうが、叫んでいる感じです。

手洗いに関しては、ぬいぐるみを汚さないために手洗いを行い、ボディーソープを1本、1日でまるまる使ってしまうこともあります。いくらそれはダメだよと言っても、それを止められない自分がいるんだと思います。

根本的な不安の原因が違っていても、確認行動が増える際には、「物への執着から、物への不安に」転換されて、結果的には、物への依存が浮き彫りになってくる感じがします。

親としてどう向き合うか?:物への執着と不安 自閉症の対処法

本人にどう寄り添うのか?

強迫性障害から「物への執着・こだわり」が強くなってしまった息子。

強迫観念を除去することは、並大抵なことではありません。ただ、物への執着を治めることは出来なくても、物を得たい心理から、もっと大切なことを学ばせるべきだったと後悔しているのです。

「親に言えば、簡単に手に入る」と思っている息子ですが、そうではなく、「自分が役割をこなしたことで、何かを手に入れるという喜びを得て貰うべきだった」と思うのです。本来、何度もあった「自立のチャンス」を僕ら家族は逃してきたのだと最近は感じます。

息子は高校生になりました。

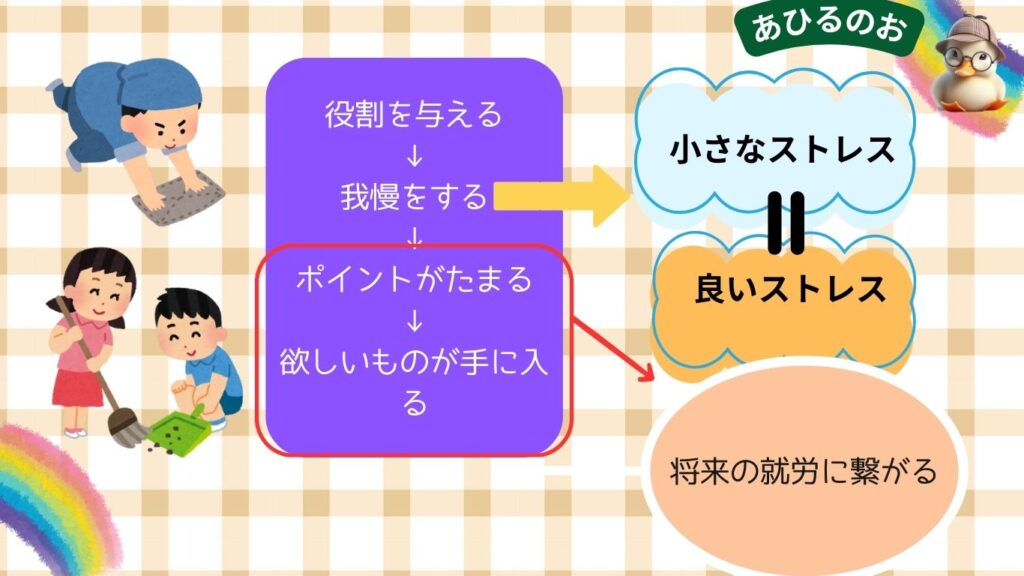

今は、中学生の時とは違う視点で、息子の教育(こそだて)をしています。一番大切にしていきたいのは、「役割を与える」ということです。これが最も大切なことだと、今は分かります。

物へのこだわりを取り除くことは難しくても、そのこだわりをきちんと、小さな我慢の結果の「報酬(ご褒美)」として与えていけたら、きっと自己肯定感も上げられたのではないかとも思います。だって、「ママからの手伝いをこなしたら、欲しいものが手に入った」といった時、「ママの手伝いをする」ことは、子供の生活力の向上に繋がります。つまり、何かしらの生活力を身につけられていたはずなのです。そして、生活力が身に付き、一人ですることが多くなれば、自己肯定感もあがり、自立する力も身についてくのです。

役割を与えるのは、非常に自閉症児にとって重要なことだと思いますし、そこに、トークンシステムが重要だと思うようになりました。それは、息子の親亡き後の自立に大きく影響していきます。「就労継続支援」を意識していく必要があるからです。

トークンシステムとは、発達障害児の支援でよく使われる行動強化の方法の一つです。子どもが望ましい行動をしたときに、その場で「ご褒美の印(トークン)」を与え、一定数がたまったら本物のごほうびと交換できる仕組みです。シールやスタンプ、カード、コインなど、子どもに分かりやすい形のトークンがよく使われます。

トークンシステムは、ご褒美を与えるということが強化子となって、行動を促すことが出来るノウハウです。ただ

「ご褒美」というのは学生までの表現になると思います。

18歳を超えてくると、「報酬」「給料」となるはずです。

この赤枠の中の視点が凄く重要になるのだと、今は、思えます。その点が、

僕ら夫婦が息子の子育てで失敗したことなのです。

うちの息子の場合、「頑張らなくても物が貰える」という感覚があり、単純に、不機嫌な感じを出したりするだけで、物が貰えると思ってしまっています。それでは、本来の幸せは手に入らないんですよね。

うちの息子は、高いものを平気で要求しますが、それが、どういう価値があるものなのかも分からない。ただ、「高いものを貰えるのが嬉しい」しか学んでいない。親としては「与える」ことで、子供の喜ぶ姿みたいという一心ですが、でも、それだけじゃダメなんです。

人間は、「役割を与えられ、それをこなして、自分が求めているものが手に入る」という中に、本当の意味の幸福感を感じることが出来るのです。

その「役割をこなす」という中には、小さなストレス(良いストレス)が子供に課せられます。

つまり、小さな我慢の繰り返しが、大きな幸福感になって帰ってくる。

これって、「仕事」に通じますよね。

つまり、障害児における「就労支援」です。

それを、僕は「発達障害児の子供たちには、早くから学んだ方が良い」と考えています。

完全に、うちの失敗からの反面教師です。

後悔している我が家の現在の取り組み(もの依存から自立の道へ)

だから、うちでは、最近は「あるラインを許しながら、あるラインでは許可しないという形」を継続しています。もっと、分かりやすく言えば、就労を意識して、「我慢させるところと、甘えさせるところ」をきちんと意識して息子に、声掛けをするようにしています。

うちの息子は、否定を入れると、自分自身を全面的に否定されたと捉えるようなところがあります。だから、一部の不許可での、結構に大変です。昔に比べればだいぶ軽減されたと思うんですが、「許して貰えないこと」があると、すべてのネガティブ要素を思い出し、すべてがダメになったと考えるところがうちの息子にはあります。そうなると、想像の世界の嫌な人物を作り出して、部屋の中でその人と会話をして、喧嘩したりしています。

それでも、少しずつでも、そういったことになれて貰えるように、今は、進めているのです。

強迫性障害もありますので、非常に難しい部分が多く、繊細な一面もかなりあるので、息子の様子を見ながら、少しの我慢を学ばせている形です。物への執着は凄いですが、簡単には買わないように進めています。

ただし、誤解はないようにして貰いたいのですが、根本的に僕は「愛情が全て」と思っているので、息子の辛い気持ちを理解した上で、叱る事は一切ありません。我儘と捉えることはなく、「特性」だから仕方ないと思いながら、諭していきます。みなさんも、買わないから騒ぐみたいなことがあっても叱らないで上げて下さい。

中学生の時までと違うのは、上述のとおり、全て寄り添うのではなく、

一部に寄り添う形を取るということです。

以前にも書いているかもしれませんが、「我慢をすることをストレスと考えれば、小さな我慢は幸せを感じるためには必要不可欠」という考えに起因しています。

息子には、中学生までは、その小さな我慢というものを一切、与えずにきました。その理由は、

- 「合理的配慮」

- 言いなりにならないと凄い癇癪

- 過去の(小学生の頃のひどすぎる)強迫性障害のトラウマ

が理由になります。

小学生の頃の息子の強迫性障害は、酷いものでした。

だから、僕ら夫婦は、「絶対にあの時には戻させない」という意識が強かったのです。

そのために、僕らは、買うことや、学習、環境も、凄く甘えさせてしまいました。

「恐怖」「嫌悪」を感じるものをすべて除去してしまいました。

その時の判断は、僕は間違っていなかったと思っていますが、高校1年生になり、「本当の意味での幸せ」を感じて貰うことを考えると、「小さな我慢をどこかで教えないといけない」と思うようになりました。この小さな我慢は、「役割」に通じます。

役割を持つことは、「義務をこなすこと」であり、それは「小さなストレス(我慢)」になります。

ただ、誤解してほしくないのは、「厳しくする」「叱責する」そういうことではなく、「何かを自分の努力で手に入れる喜び」を知ってもらうために、僕は、本人が気付くか気付かないかぐらいのストレス(我慢)を与えていきたいと思っているのです。

例えば、こんな言い回しになるのかなと思っています。

「〇〇は学校のルールだから、それはきちんと対応しないとだめだよ。でも、うちでは、全力でパパがそれを手伝ってあげるよ。それで学校でルールが守れたら、〇〇を買うようにしよう」

「高校を卒業したら金髪にするの?パパは別に良いよ。だけれど、金髪にする時のお金は自分で稼いできてね。それに、金髪にするにはシャンプーは自分でしてほしいんだ。頑張ってそれが出来るようになっとこう。ここまでを、パパと一緒にやってみよう」

こんな感じに息子に話をしています。

一部の我慢と、大きな幸福をくっつけるような言葉がけが必要なのかな?と思っています。

息子は、最近、「パパが少し厳しくなった?」と感じているようです。

それでも、きちんと理由を伝えています。

「パパとママがいなくなった時に、〇ちゃんが幸せを感じれるように。欲しいと思ったものがあったら、自分がしっかり働いて買うようになるんだよ。18歳になりたい〇ちゃんだけれど、18歳になったら、もうパパとママはお誕生日とか特別な日以外は、ぬいぐるみやおもちゃを買わなくなるんだよ。自分で働いて、自分でほしいものを買う。そういう練習のためだからね。働くってそういうことなんだよ」と。

それでも、納得できないような顔をすることはありますが、昔のような「パニック」になったり、凄く怒ったりはなくなりました。そこは、息子が大人になったということと、僕との信頼関係が出来上がってきたからだろうと思います。不満が継続しても、伝えることを伝えたら、前みたいにすぐに許さず、意見を曲げることはしていません。時に、心が苦しくなりますが、ぐっと我慢をしています。

息子に強くなってほしいからです。

これからの高校生活3年間。そこから、「どう息子が変わっていくのか」を見つめながら、静かに、ちょっとした我慢に耐えられるように、導いてあげたいと考えています。

まとめ

自閉症と強迫性障害の子供の「物への執着」と「不安」、それらを補正するには、強迫観念を薄める努力が必要です。その執着に寄り添いすぎた我が家族の失敗談(笑)

物を手にいれたがるけれど、それを合理的配慮と感じて、「子供の言いなり」になった自分の反省。

息子が将来、本当の幸せを手にいれるのには、「良いストレス=小さいストレス」が必要でした。それは簡単な言葉でいうと「我慢」という意味になります。そして、良いストレス(我慢)の先で報酬が得られるというのは、実は、「自己肯定感の向上」や「息子の将来の自立」につながっていくのです。また、それは、18歳以降の「就労継続支援」「就職」に繋がるということなのです。

お子さんに役割を与えて、報酬を与える。

トークンシステムを取り入れることで、お子様の親亡き後の準備をしていきましょう。

コメント

息子の部屋3枚目のペガサスの棚に

(ヴェネツィアの獅子)の模型がありますが、

息子さんは羽がついた伝説の生き物が好きなのでしょうか?

一番、最初は、ペガサスが好きになったんですが、ベネチアの獅子を何かで見つけて、「ほしい、ほしい」になり購入しました(笑)羽がついたというより、四足歩行の動物に羽がついていて、ペガサスに近いと思ったんだと思います。鳥とかには、興味がないみたいです。ちなみに、ユニコーンは嫌いなんですよ。ユニコーンは角だけのはずなのに、羽がついているのもあって、なんか気に食わないみたいです(笑)そもそもが、「角」が鬼とちなんでダメだってのもあります(笑)コメント、ありがとうございます!

あひるのおさん、ペガサスに近い架空の生き物を紹介します。

⚫︎ 羽犬(はいぬ)

福岡県の筑後市に伝わる羽が生えた犬で豊臣秀吉に可愛がられた伝説がある。JR羽犬塚駅などに像がある

⚫︎ グリフォン

頭が鷲で体がライオンの伝説の生き物で守護と王権の象徴

⚫︎ 窮奇(きゅうき)

中国神話に登場する虎に翼がある怪物で邪悪な守り神

ことわざには、「虎に翼」があります。すでに力がある者にさらに強さが加わるという意味

息子は、窮奇は知っていました(笑)羽犬は初めて聞きましたね。伝えてみますね。ありがとうございます!(笑)

返信のコメントが見えなくなっていたみたいですね。原因は、見栄えを少し変えたのですが、その時に、制御が掛かってしまっていたみたいです。ご心配をかけてしまいました。すみませんでした。 あひるのお

羽があるペガサスはアリコーンといいます。

追加情報でペガサスが出てくるアニメを紹介します。

⚫︎小さなプリンセスソフィア

ミニマスというペガサスが登場 グッズもある

⚫︎ディズニー ヘラクレス

棚の上段右にある白くて鬣が青いペガサス

⚫︎マイリトルポニー

棚の右上にある2匹(青と黄色のペガサスぬいぐるみ)この作品には沢山のペガサスが登場します。

⚫︎ドラえもん のび太の日本誕生

日本の作品ですが、羽のついた生き物

(グリフォン、ペガサス、龍)が味方として登場

いつもありがとうございます。ディズニーのヘラクレスは一時期、凄いハマってみていました(笑)ドラえもんも見ていたかな。「マイリトルポニー」と「小さなプリンセスソフィア」は知らなかったですね。教えたら、喜んでいました!!(笑)ありがとうございます。