これは、約2年前に記載した日記です。そこから2年が経ったので、「2年後の自分」とのbefore‐afterの視点で、追記をしていきたいと思います。「二年後の自分への手紙」という題名で書いていきたいと思います。この話は、学童期向けのママに読んで貰いたい記事になるように思います。

2年前の私の葛藤:「障害告知」は本当に必要なのか?

2年前の日記「障害受容」と「兄妹児」について

以下の文は、2年前に書いた内容になります…↓

あるヤフー記事を読んだ。

(ここにリンクを貼っていましたが、もうその記事はありません)

本人への告知や、兄妹児への告知についてだった。

僕は、娘にいつ「自分がADHDがあること」「お兄ちゃんが知的障害と神経発達障害(発達障害)があること」を伝えるんだろう?

この難しさは、発達障害児の親なら常に悩むところではないだろうか?

本人への告知という点では、その第一歩は「本人が知ることが良いことなのか」というスタートラインから考える必要がある。もともと自己肯定感の低い子供が、それを知らされることでより自己肯定感が下がるのではないか?極論では「親を怨むのではないか」そんな不安まで考えてしまう。お兄ちゃんの時にも同じような不安があった。

実際に、うちではお兄ちゃんには告知をしていない。妻からは簡単に言っていたかもしれない。でも、僕は息子や娘の前で「障害」という言葉で話すことに抵抗感がある。話すことへの罪悪感かもしれない。

「思想が現実化する」「(日本の)言霊」みたいなものをどっかで信じている自分がいるから、なおに「良いイメージ」を先行するためにも「障害」という言葉を使うことにためらいがある。

親は、案外に「子供たちの自己肯定感を親自らが下げていること」を知らない。

学校の先生との何気ない会話や、「うちの子なんてね」から始まるママ友との電話、周りの子に比べて出来ないことがあった時の泣き顔、色々な場面で、実は子供たちの自己肯定感を下げていて、そういう場面で実際には「告知」をしてしまっている。

うちの息子については、完全な特別支援学校クラスである息子を、「息子が希望している」という理由をもって、支援級に転校させたことがあり、その支援級への転校の目的の中に「自分で何が足らないのか」「普通とはどういうことなのか」を自然と感じて、自然と「障害受容をする」という目的があった。

そして、それはその通りになり、「自分がどうなりたいのか」に本人の意思は固まったように思っている。なぜなら、小学6年生の2学期には本人は「僕は特別支援学校に行きたい」と今度は違う地域の特別支援学校を希望したからだった。

転校の中には、いろんな目的があった。それらすべてが功を奏し、心の安定をもたらしたと思っているのだが、結果として、現在、息子が特別支援学校に通っているのも、あくまでも「親の選択」ではなく、彼が自分を見つめなおして、「自分の安楽がどこにあるのか」「自分はどういうものを求めているのか」を自己覚知した結果だったと思っている。つまり、僕は「言葉」を使った「障害の告知」をせず、あくまでも「自分を知る」という機会を提供しただけだった。

僕は、それで良かったと思っている。

息子は中学生になり、すべて上手くいっているわけではない。

障害受容だって柱がなく、ふらふらな受容だと思う。それでも、「僕はこういう人」なんだと自覚することは、本人の人生にとってはプラスに働くのではないかと、息子に期待している。

「自分を知る」という点は、『障害』というマイナス面ばかりではない。

「何が好きなのか」「どんな遊びが好きなのか」「何を学びたいのか」そういうプラス側面も『受容』してほしい。『しあわせ受容』みたいな言葉があっても良いじゃん。

僕は、そういう家族でありたいし、そういう育児・教育をしていきたい。もっと、シンプルに。だってさ、息子の笑顔は最高なんだから。

長くなりすぎるので、娘の需要については、後日…

本日も読んでくれてありがとうございました(笑)

2年後の私からの手紙:言葉ではない障害告知 「自己覚知」への道

日記・blogを読みなおしました。

2年前の僕は、懸命な選択をしたと思います。

内容的な所でいえば、環境面では息子は現在も同じ特別支援学校に通っています。

高等学校になりましたが、障害受容という話ではないですが、今は、少し過去と違った視点で、息子の未来を案じているように思います。

「障害受容」「障害告知」の過去の自分の選択を、僕は間違っていたと思いません。

それは、後悔をしたくないという願いからの発言ではなく、素直に、冷静に判断して、そう感じています。

そこには、僕たちが強制した選択ではなく、彼自身が「僕は特別支援学校に行きたい」と希望した結果でした。この2年間で、彼が自分自身と向き合い、「何が自分にとって心地よいのか」を自己覚知した結果なのだと感じています。

2年前の僕、4年前の僕は、告知を「するべきか、しないべきか」という二者択一で考えていました。

でも、いま思うのは、告知は「言葉」だけで完了するものではないということです。

むしろ、日々の生活の中での関わり方そのものが、告知であり、受容への道なのだと強く感じています。

息子はすべてが順風満帆なわけではありませんが、それでも「僕はこういう人なんだ」と自覚し始めているように見えます。それが、アイデンティティーの構築に繋がります。

単純に、「何が怖くて、何が安心なのか?」「何が嫌いで、何が好きなのか?」というだけでも、自分を理解していくことになります。そこには、白黒思考が絡みますが、それはそれで問題もあるのですが、ここでは考えないで話を進めていきたいと思います。

僕はABA法の様に、「嫌いなもの」で不安の募る息子に対して、「好きなもの」を広げるように、伝えてきました。ずっとです。

この「自分を知る」ことは、障害というマイナス面だけを受け入れることではありません。「何が好きか」「どんな遊びが好きか」「何を学びたいか」「何が得意か」といった、プラスの側面も受け入れていくことです。それは、介護の基本中の基本。ソーシャルワークの基本中の基本でもあります。

ただ、悪い面も記載すれば、これによって、強迫性障害の確認行動が増えたことも事実かもしれません。

「好きなものを大切にする心が、好きなものを大切にしないとならないという義務になり、大切にしなければという強迫になり、大切に出来ているかなという不安になる」という、予想もできない展開になったのは、事実です。

それを反省して、「物依存をもう少し違った形で、防げなかったのか?」と反省点はあります。

2年前に「しあわせ受容」という言葉を思いついたとき、それはただの願望だったかもしれません。

でも、この2年で、それは良いものとしての確信に変わりつつあります。息子が自分の好きなことを見つけ、笑顔で過ごしているとき、これこそが「しあわせ受容」なのだと心から思います。

※白黒思考について気になる方は、是非、読んで頂けたらと思います。白黒思考は、自閉症の「悪の根源」みたいな特性だと僕は思っています。そこを知ることで、お子さんの心配ごとの解決策が見えてくるかもしれません。

言葉に頼らない障害受容「環境」からの自己覚知の大切さ

僕が言葉で告知をしなかったことは、彼の成長を見守る上で、ひとつの良い選択だったと思っています。

勇気がなくて、障害の告知を出来なかったということかもしれませんが…ただ、結果的に、それで良かったんだと、今は思えます。

障害という言葉を使わないでも、自己覚知は出来るし、

息子は息子のままで、何にも変わらないからです。

更に良い面を受け入れていくことの「しあわせ受容」で本人のエンパワメント(ポジティブ面)を引き出すことも、受容のひとつだと考えます。

親としてできることは、完璧な道筋を用意することではなく、彼自身が自分を見つめ、居心地の良い場所を見つけられるよう、機会を提供し続けることなのだと学びました。

「障害受容をする」というのは、現在の自分の立ち位置を知ることです。

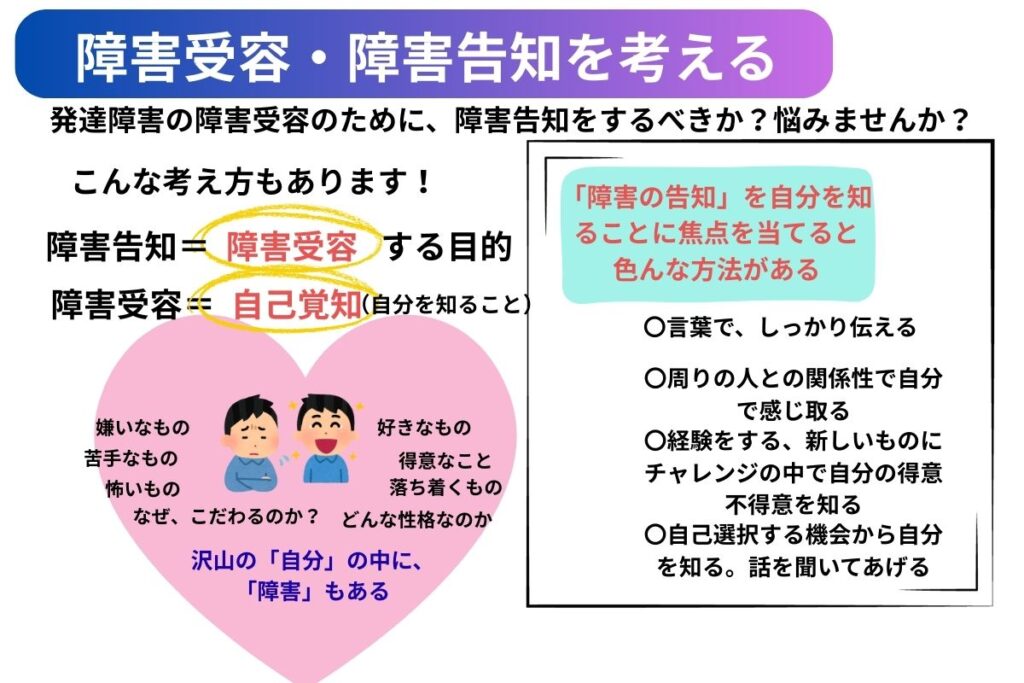

障害受容・障害告知には様々な意見や議論があると思いますが、結果的には、それらは「それをどんな方法で行うのか?」という議論なんだと思います。そして、障害受容を他の言葉で言い換えるのならば、それは、自己覚知になるわけです。

自己覚知をするために親が子供に出来ることは、言葉で伝えるだけではなく、「環境」「体験」「意思決定」この3つがとても大切だと僕は考えます。それらを提供していく中で、子供が自分で自分がどんな人間なのかを知ることが、何よりも大切なんだと思います。「自分を知る」ためには、「環境」「体験」「意思決定」というそれらが必要だと、今の僕はいうことが出来ます。

障害受容・障害告知=自己覚知 親が出来ること…

- 言葉で伝える

- 環境を整える、環境を与える、場所を決める

- 経験をする、新しいものにチャレンジさせる(無理はさせない),経験できる機会を探す

- 自分で決めて貰う、自己選択する機会を作る、話を聞いてあげる

自分がどんな人間なのか?を気付ける環境を提示することは、とても大切だと思うのです。

言葉で伝えるのではなく、「自分がどんな人間なのかを自分で考え、自覚することができる」環境を提示して、そこで経験して、自分の進路を自分で決定していく。

それが、とても大切なことなんだと、今、僕は気付くことが出来ました。

障害受容(自己覚知)のために、親がすべきこと

事例を挙げてみます。対話が出来る子ならば、対話も重要になります。言葉が難しい時には、「本人を観察」することで、「何が好きなのか?」「何が落ち着くのか」などを親が見定めながら、本人の理解に繋げられるように親が子供に寄り添っていくことが必要なのだと思います。

- 特別支援学校でのクラスでも静かなクラスと騒がしいクラスを両方経験することで、子供の中に、自分が望んでいるものに気付ける

- 支援級・特別支援学校・通常級など大きな決定の際には、親の感性で「ダメ!」としてしまうのではなく、大きな経験のチャンスだと考え、こどもが意思決定をした時には、「親が覚悟」を決める(親の選択と異なる時もあるのでそれに寄り添うには覚悟が必要です)

- 8割は常同や「同じものに執着するこだわり」に付き合うが、2割は「本人には出来ない・好まない」と感じたものでも、万が一のために、提示をして経験させてみる

- 白黒思考的に、二極化するが、悪い方に目を向けず、好きな方に目を向けた質問で、本人の声を聞きだす

- トラブルが起こった際に、予定を組み込みながら、シュミレーション的な行動変容を促すための練習を行い、新しい環境での「経験」を重要視する努力をする

娘(ADHD/5歳)に対しての障害受容・障害告知

兄妹への「兄が障害児であることの告知」についても、今後考えていかないとなりません。娘がどういった反応をするのか?を考えながら、きちんと伝えていく必要があります。兄妹児の問題を良く考えていく必要があるのです。

長男の告知については、これで一つの区切りになったかもしれませんが、

次は娘への告知という課題が待っています。

ただ、娘の場合、お兄ちゃんの経験から、子育てを工夫してきた結果、K式検査や医師からの診断で、かなり上手く成長してきてくれたので、今では「通常クラスで大丈夫だと思います」と言われています。だから、もしかしたら、障害告知そのものが必要ではないように思います。

それでも、特性が完全にないわけではないですし、これからの成長次第では苦しい告知を伝えていく時が来るかもしれません。また、「お兄ちゃんの障害についての告知」が必要になるかもしれません。

そして、もしかしたら、「僕とお兄ちゃんが血がつながっていないこと」も…いつかは告知をしないとなりません。

もしも、障害告知が必要になっても、息子の時と同じように、「言葉だけに頼らず、彼女自身のペースで「自分を理解してほしい」と僕は考えています。ですから、上の枠組みの事例のように、「環境」「体験」「意思決定」を意識した子育てをしていきたいと思っています。

それと「お兄ちゃん」を理解できるような機会を作っていくことが必要になります。お兄ちゃんの障害があることの告知です。お兄ちゃんの障害については、娘には伝えるつもりです。小学校高学年くらいでしょうか。それでも、僕が大切にしているのは、

「家族は家族。それがあっても何も変わらない」ということ

です。娘にも、お兄ちゃんにも、別に高見を目指せとは思っていません。大切にしてほしいのは、「置かれた場所で咲きなさい」ということです。支援級でも、特別支援学校でも、放デイでも、学童でも、どこでも良いのです。学力でもないですし、何かに特化して凄くなることでもありません。

「咲く=笑う」です。

置かれた場所で、いつも、ニコニコして、愛情を感じ、人から大切にしてもらい、人を大切にして、そうやって笑顔で暮らしてほしいと思うのです。また、そこで、自分を知り、好きな自分で「自分らしく」を大切にしてほしいと願っています。

最後に…過去の自分への手紙(まとめ)

過去の僕へ。今回の日記では、読者さんの反面教師にはならなかったように思うよ(笑)

障害受容・障害告知をするかは、発達障害児の保護者さんだったら、みんなが悩むことになるよね。その点で、障害受容・障害告知を良く理解した選択をしてきたように思う。

だけれども、もっと深層心理の難しいことが、子供の心にはあると思うんだ。それは、個々人でも違うし、家庭環境でも違う、また同じ子でも成長の過程で、年齢で異なる時もある。

大切なのは、ノウハウではなくて、愛情。

僕は、これからも、二人を大切にしていくよ。過去の自分、息子が小学生の時の自分、相当につらい中で、本当によく頑張ったと思う。最近は、怠け気味かな?(笑)

過去の自分にまけないように、もっと、二人に向き合うからね。心配しないように。

皆さん、ブログを読んで頂いてありがとうございました。

このブログを通して、同じような悩みを抱える誰かの心の支えになれたら幸いです。