発達障害児の思春期・青年期(13–18歳)は「学校生活の悩み」と「将来につながる準備」が同時に来る時期です。難しい時期のサポートしての福祉サービスや制度は多岐に渡りますが、まずは「学校(教育)」「福祉(放デイ等)」「医療(受診)」「相談(支援計画)」「経済的支援」の5つの窓口がカギになると思います。

この記事では、利用対象・窓口・申請の流れ、親が今できる具体行動まで分かりやすく整理します。主要な公的情報は各省庁・支援センターをもとにしています。

1. 発達障害児の学校で受けられる支援(教育分野)

発達障害児が所属する学校に関して

まずは、現在所属している学校ごとに説明していきます。

- 特別支援学校(高等部):学習内容や生活面を個別に編成する教育の場。高校の高等部で自立活動を行うことができる。

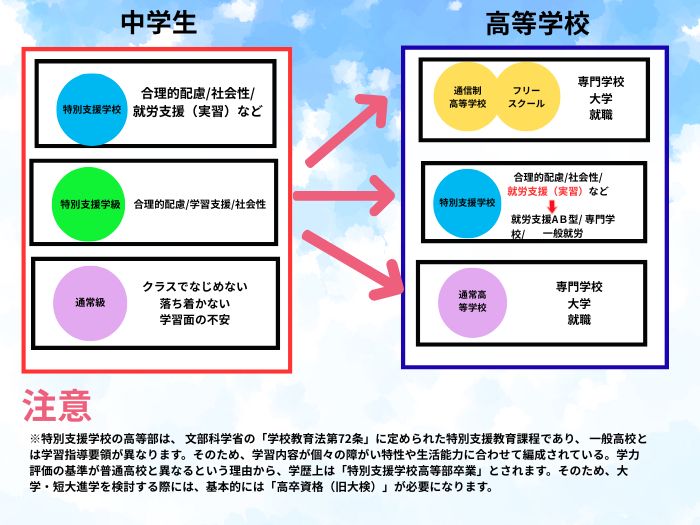

参照「文部科学省 特別支援学校高等部学習指導要領」 - 特別支援学級(中等部):「特別支援学校にいくのか?通常の高等学校に行くのか?通信制にいくのか?」と親御さんが悩むことが多いです。もともとの特別支援学校に通っている子ではないことで、多くの生徒が、高校受験を意識しているのが実情でした。その点を視野に入れながら、指導していくべきです。また、小学校の段階で、将来の高校受験にむけて考えを持っていくのも重要です。つまり、ADHD傾向の子は、中学校になると落ち着くケースもあるので、落ち着いた時に、学力が選択肢の足かせにならないように、小学校の時から工夫した学習をしておくのも大切です。また、コミュニケーションに心配があるのなら、通信制の学校なども検討しておくと良いと考えます。

- 通級による指導(通級指導教室):普通学級に在籍しながら、一部の授業や自立活動を別室で受ける仕組み(中学・高校でも展開)。学習面やソーシャルスキル指導が中心。

通級による指導の概要について - スクールカウンセラー/スクールソーシャルワーカー(SSW):こころの相談・家庭や関係機関との連携を担う。学校経由で支援を引き出せることが多い。

参考資料:文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実」

小学校から中学生へ、中学生から高校生への進路の悩みについて

小学生から中学生へ 中学生から高校生への進路について

進路について多くの悩みは、「特別支援学校にいくのか?特別支援学級に行くのか?」という進路についてと思われます。その悩みについて、僕の体験では、「何を重要視するのか?」「本人の意向はどうか?」など総合的な判断の上で、お子さんの進路をしっかりと決めていくべきだと考えます。お子さんの学校生活にも関わる大きな決断の時です。しっかりと検討して決めていきたいですね。

うちの息子の場合は、小学校5年生までは「特別支援学校」でした。それから、小学校6年生の時には、「地域の学校の特別支援学級(支援級)」でした。それから、中学校から「(前のとは別の地域の)特別支援学校」に入り、現在もその特別支援学校の高校1年生になります。

一番の転機は、小学校5年生の時の決断です。多くの方から反対された中での「支援級」への転校をしました。「多くの反対」は、どこからだったか。特別支援学校のスクールソーシャルワーカーや学校の先生。教育委員会などの反対がありました。あと一年で、たくさんのママ友と一緒に涙を流しなら迎えられはずの卒業式を目の前にして、「転校」をしたのです。親としても大きな勇気が必要でしたし、覚悟を持っての「決断」になりました。苦しい中で、色々な人に頭を下げて転校をしたのですが、それでも、「結果は良かった」と思っています。あのまま、あそこで決断せずに、同じ特別支援学校に行っていたら、息子はもっと悪い状況にいたように思うのです。

だから、進路に悩む保護者さんに伝えたいことは、「一番本気で心配している保護者さんの考えが一番重要」だということです。先生たちや周りの人は、色々なことを言います。もちろん、先生を信頼しながら、意見として受け入れて参考にします。でも、最後の決断は、やはり保護者さんです。先生方も真剣に向き合ってくれていますが、それでも「責任」は軽いものです。翌年には、息子のことは思い出の生徒になっています。でも、親はそうはいかない。だからこそ、お子さんの将来を本気で考え、(親としての)自分の考えを大切にしてほしいと僕は思います。

2. 放課後・日中・短期入所など 子供たちの“居場所”としての福祉サービス

- 放課後等デイサービス(放デイ):原則6〜18歳が対象。放課後や長期休暇に通い、療育や生活スキル、社会交流を行う。学校と連携した支援が基本。

- 日中一時支援(短期:レスパイト):家族の休息や一時預かりのために使える。対象年齢・利用条件は自治体により異なる。

- 短期入所(ショートステイ):より介護度が高い場合の短期宿泊支援(医療型ショートステイなど)。 厚生労働省 医療型短期入所事業所

注意点:放デイ等は「利用枠に制限」があり、地域差が大きい。申し込みは市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所経由で。

Q 放課後等デイサービスを小学生から利用していないけれど…大丈夫?

A:うちの体験からお話するのと、放課後等デイサービスの職員としてのお話をさせて頂きます。答えとしては、どちらも全く問題ないです。うちの息子は、小学生5年生まで放課後等デイサービスを2事業所利用していましたが、うちの事情があり、通えなくなってしまいました。結果的に今も利用はしていませんが、何度か見学等で足を運んでいます。また、中学生から利用した所もありました。

また、放課後等デイサービスの職員としての見方も同じで、「どんな子でも、どんなタイミングでも受け入れる」のが当たり前だと僕は思っています。そして、受け入れもしてきましたが、高校生であれ、知的障害があってもなくても、関係なく、受け入れることは可能です。ただ、知的障害がなく、ADHDだった子たち(発達グレーの子)だと、中学生くらいになると、ある程度落ち着くことが多く、中学生の友達が多いので、「放課後等デイサービスに来なくなる」ことが多かったように思います。結論、保護者さんは、利用を検討するなら、「気兼ねなく、門をたたいてほしいな」と思います。

Q 短期入所をするのは、抵抗があるんですが、どうしたら良いですか?

A:実は、簡単にはお答えできないのです。うちは利用をしたことがないんですね(笑)ただ、「コロナ禍」の時に、ショートの見学にいって、今後のことに関して相談してきたことがあります。コロナの時には、娘が生まれたばかりだったのですが、娘が入院することになり、「息子を誰が見るのか」を考える必要に迫られました。あの頃の病院は、親が交代制で入院の付き添いが必要だったのです。そして、きついのが、コロナ感染で重篤化しやすい高齢者は、付き添いとしてNGだったのです。つまり、祖父祖母は付き添えない。身内の力を借りられなかったのです。だから、入院の付き添いは、親の二人だけ。妻と自分で交代しながら、病院で付き添いました。息子は、妻の母が見てくれました。ただ、その時に、先々に「何かあったらどうするか」を考えさせられました。当時の僕ら家族の目標は、「家族としての自立」でした。「親の力を借りず、家族がどこまでやれるか?」を目標にしていたのです。そのこともあり、ショートの見学と契約を結んできました。ショート先の担当の方は優しくて、「一度、経験するのも大切なこと」と話してくれました。「もしものとき」を考えて、(利用する予定がなくても)一度見学し、いざという時に備えることは、大切だと、僕は考えます。また、将来の「施設入所」を考える方なら、練習(環境になれること)も自立の一歩だと考えます。そして、保護者としても、そういった施設との関係性は、お子さんの将来を考えるならば重要になります。今の時代は、地域とお子さんをどう結びつけていくかが重要になります。青年期には、そういった点も意識した子育てが重要になるでしょう。

3. 医療・リハ(診断・治療・補助)との繋がりの重要性

- 児童精神科(心療内科)/小児科精神外来:診断・薬物治療・心理療法を行う基礎。必要に応じて言語療法(ST)、作業療法(OT)等へ。

- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療):医療費自己負担を軽減する制度。育成医療は18歳未満にも適用される枠がある。申請は市区町村窓口。 自立支援医療について詳しくしりたい方はこちら

基本として、特別支援学校に通う際には、「療育手帳」が必要になるので、「診断」を受けているはずです。ただ、心療内科にかかるということは親としては、まだまだハードルが高いこともあるかと思います。さらに、薬を服薬するとなるとよりハードルが高くなるのではないでしょうか?実際に、うちでは、息子も娘もそういった際に、苦しい思いをしてきました。特に服薬については、ある意味で「勇気」が伴うもので、非常に悩んだことでもあります。息子の小学校時点での服薬については、相当に悩みました。また、娘(就学前3歳児)で服薬を検討してきた時にも、やはり、相当になやみました。「医師は、処方が仕事」と言われるくらいで、処方を勧めてくるものです。ただ、実際には、服薬だけで良くなることもないのです。服薬+αが必要なのです。ですが、そういった対処方法、環境調整については、親が独学で学ばないといけない事も多いです。その点に関しては、このブログ内でも、たくさん記事としてあげていますので、そちらをご覧いただけると参考になると思います。医師との向き合い方や、服薬と同時に行うべきことなども、他記事でまとめています。薬については、体験談を色々書いています。お薬についての悩みについては、下記リンクからご覧いただけると参考になるはずです。

Q 学校に通いたくないことが原因で精神的に参っている息子。学校には行かせるべきでしょうか?

うちの息子の場合、小学4年生から心療内科に通っています。強迫性障害があり、その点で、医師を探し続けました。結果的に、通い切れないこともあって、近くの心療内科の先生に、11歳から現在(16歳)まで通っています。僕は、先生を信頼しています。最初に行った業界でも有名な先生も、今の主治医も同じことを言われました。「学校に行って苦しい思いをして、心理的にまいってしまうよりも、休ませてそれ以上の精神的な病気にならないことの方が大切です」という言葉でした。僕ら夫婦はとても悩みました。「そうは言っても…学校は」と思ったんですね。いくら医師がそういったからと言って、本当にそれで良いのかは、常に悩むものです。結果的に、今はどうか?うちの息子は、学校に通えていますが、休ませることも結構にあります(笑)薬も併用しているため、疲れが見られ、「今日は辛そうだな」と思うと、休ませてあげているのです。それが、「くせになってもっと休みたいとならないか心配」と思われる方もいるかもしれませんが、僕の中では医師の休ませるほうが良いという言葉が、どこかで心の中に残っているんですね。それと、事前に「今日は休もう!ラッキーでしょ(笑)でも、その代わり、明日はきちんと行くんだよ」と事前の予定も伝えるようにしています。それで、結果的には、休み癖がつくこともなく、学校に通えています。大切なのは、「心のバランス」であって、「二次障害を引き起こさない」というスタンスなのだと思います。

4. 手帳・手当など経済的支援

- 療育手帳(知的発達に基づく手帳)・精神障害者保健福祉手帳:取得で自治体や公共サービスの優遇や福祉サービス利用の入口となる(運用は自治体差あり)。 厚生労働省 障害者手帳について

- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当:20歳未満の児童を対象とした手当。対象基準・支給額は法律・自治体で定められている(申請は市区町村)。 厚生労働省 特別児童扶養手当について

特別支援学校に入学する際には、基本的に推奨されます。推奨であり、必須ではありません。入学後に取得していくことも大切だったりします。というのも、就労支援や一般就労する際に、「高等部を卒業して就職を目指す際に、障害者手帳を所持していれば、障害者枠での一般就労が可能になるから」ということです。

5. 相談支援と「プラン作り」(障害児相談支援)

- 障害児相談支援(相談支援事業所):サービス利用前に「障害児支援利用計画」を作成。どのサービスをいつ、誰が、どの程度使うかを整理します(原則無料)。

参照 厚生労働省 障害者の相談支援等について - 発達障害者支援センター:地域の情報窓口。相談・専門家紹介・就学や就労の相談などを行う。まずここに電話する家庭が多い。

発達障害者支援センター・一覧 リハビリテーション医学会

実務ポイント:相談支援を通じて“受給者証”や“サービス利用枠”の調整を依頼できます。学校や医療と同時並行で相談すると制度を効率よく使えます。

Q相談支援専門員は、「サービス等利用計画」を作成するだけの仕事ですか?

相談支援専門員が担当につく必要がもっとも出てくるのが、「就労継続支援」を受ける時かなと思います。18歳の最後の最後です。その時には、市区町村から、相談支援を受けることが必要であり、相談支援専門員がつくことが推奨されます。ただ、その頃につけることを考えるのならば、相談支援専門員は最初から付いている方が良いと僕は思います。

さて、質問の答えですが、プランを作ることは、相談支援専門員の大きな仕事の一つになります。ただ、相談支援専門員の仕事は、それだけではありません。例えば、「放デイを変えたくなった際など、どこの放デイが自分の子に合うのか?」と悩んだ時には、相談支援専門員の力が発揮されるものだと思います。相談支援専門員は、お子さんと社会資源を結びつける役目を担っています。

また、長い付き合いが出来るのもメリットです。例えば、「児童発達支援」を続けてきたお子さんが、就学後には「放課後等デイサービス」に変わりますよね。そういった際に、お子さんは、年齢に応じて、関わる福祉関係者が変わっていきます。相談支援専門員のイメージは「細く長く」だったりします。年齢に応じて、関わる福祉関係者が変わっていく中で、相談支援専門員は変わることがないのです。その担当の方が地域から引っ越してしまったり、相談支援専門員を辞めてしまったりしない限り、ずっと関係を保つことが出来るのです。小さい頃の息子から、15歳になった息子を知ってくれているというのは、本当に心強いものです。相談支援専門員は、そういった関係性の中で、お子さんの「意思決定支援」を助けてくれる人であり、「権利擁護をしてくれる人」になります。 発達障害児保護者の経験から、僕は、相談支援専門員を就学前からつけることを推奨します

6. 進路・就労に向けた移行支援(16〜18歳でやるべきこと)

- 高校のキャリア教育・進路相談(学校窓口)→ 見学・職場体験を早めに。

- 就労移行支援・自立訓練(生活訓練):原則18歳以上のサービスが多いが、高校在学中に見学や体験をして繋げる。ハローワーク(若年者支援)や発達支援センターで相談を。

- 通信制高校やサポート校、専門学校、訓練校:通常の全日制が合わない場合の選択肢。各校の支援体制を確認する。

親の役割:本人の「得意・苦手」「希望(進学/就職)」を早く整理し、学校・支援センター・相談支援と情報を共有して“個別の移行計画”を考えていく。自分一人で考えるのではなく、地域の相談先にきちんと相談して検討してくのが望ましいです。

うちの息子は、現在、特別支援学校の1年生です。現在は、実習前の練習で「校内実習」を行っています。今年の夏休みには、息子をつれて、実習先の見学に行ってきました。これから、息子の就労先を見つける練習に入るのです。実習は、その経験の一つになるので、重要なものであると考えています。実は、僕が相談支援専門員になったのも、「息子の就労先を見つける」という目的もあります。地域の社会資源と繋がることで、環境になれることが難しい息子の居場所を探したいと思っているのです。これからは、冬に「校外実習」が始まります。今、学校ではその準備が進められています。高校2年生に2回の実習予定。そして、三年生の実習では、就職のための実習になります。放デイの生徒さんの就労決定を何人も見てきました。たいていの場合が、将来の就職先が実習先で決まってきます。だからこそ、「実習」をする場所を見定めることは重要なのです。

7. 保護者さんが、年齢別に進めておきたいこと チェックリスト

13–15歳(中学生〜高校初期)

- 学校の「個別の教育支援計画(IEP)」を確認/作成する。

- 通級や特別支援学級の利用可否を学校に確認。

- 特別支援学校内の校内での作業の時間の過ごし方を確認。本人の向き不向きを見定める。

- (通う必要がある時には)放課後等デイの相談・体験に申し込む(居場所確保)。放デイで、仕事や社会性で必要なことがあれば、指導して貰えるようにお願いをする。

- 診断書があるか/医療受診状況の把握。

16–18歳(高校中後期)

- 進路(進学・就職・専門学校・通信制)を具体化。職業体験・見学を手配。

- 18歳以降のサービス(就労移行支援、B型/A型、生活訓練など)の情報を集める。

→必要に応じて、本人と見学を。また、相談支援専門員と確認していくのが望ましい。 - 手帳・手当の取得を検討。成年に向けた(将来の)支援計画を相談支援と一緒に作る。

8. 今すぐできる行動リスト(保護者向け)

- 発達障害者支援センターに電話して地域の窓口/相談支援事業所を教えてもらう。

発達障害支援センター検索:リハビリテーション医学会 - 学校(担任→養護教諭→特別支援コーディネーター)に「個別支援計画」の有無と次回の面談日を確認。

参照「通級による指導の概要について」文部科学省 - 医療機関で最新の診断書をもらい、必要なら自立支援医療の申請手続きを市区町村で確認。

「自立支援医療(精神通院医療)について」厚生労働省 - (必要ならば)放デイ・放課後教室の空き状況を確認し、体験を申し込む(枠は地域差あり)。また、放デイにこれまでの卒業生の就業先などを確認し相談したり、療育としての訓練サポートをお願いする。

- 進路については学校の進路指導担当と相談、ハローワーク(若年者支援)を視野に。

9. FAQ(よくある質問)

Q:療育手帳は絶対に取ったほうがいい?

A:手帳は「利用の入口」になることが多い一方で、自治体によって運用やデメリット感は異なります。将来の就労や医療助成を考えるなら申請の検討を。

「障害者手帳について」はこちら 参照:厚生労働省

特別支援学校に通う際には、「療育手帳」が必要になります。

Q:放課後等デイは高校生でも使えますか?

A:原則6~18歳の就学児が対象。ただし運用や支援内容は地域差があるため、市区町村窓口や事業所で確認を

10 ロードマップリンク

このブログ内のリンク先です。発達障害の年齢層に合わせて記事を読みたい時には、参照してみて下さい。また、最終トータルを意識して、子育てをすることは重要だと考えます。自分のお子さんが、「まだ保育園の年少だから」ではなく、将来を意識していくことで、保護者さん自身も安心して子育てが出来る要因にもなると思います。「この子が18歳になった時には…」を意識して子育てをしていくと、「5歳の子の子育て」にも少し変化が出ると思います。是非に参照してみてください。

①子供が発達障害と気づくまでの社会福祉制度 親の体験記

②0歳から小学校入学まで!発達が気になるお子さんの就学前の社会制度利用

③6~12歳(経験者パパが語る)学童期の社会制度利用

④13~18歳(経験者パパが語る)青年期支援の社会制度利用

⑤18歳以降の生活と社会参加 自立への備えの社会制度利用

最後に(まとめ・注意点)

- 自治体差が大きい:手続きや呼び名、サービスの充実度は市区町村で異なります。まずは「発達障害支援センター」か「市の障害福祉担当」へ問い合わせを。

全国の「発達障害支援センター検索」はこちら:リハビリテーション医学会+1 - 学校・医療・相談を同時に動かす:

診断→相談支援→サービス申請→学校支援の順で情報を共有すると一気に手がかりが増えます。 大切なのは、地域ネットワークで子供を守っていく視点です。地域の社会資源と繋がれるようにしていきましょう。 - 進路は早めに準備:16歳を境に“将来に直結する選択”が出てくるため、見学・体験は早めに行い、より良い就労先を見つけていきましょう。

-120x68.jpg)

コメント