あひるのお

今回は、東田直樹さんの本、「僕が飛び跳ねる理由」の紹介をしたいと思います。僕はこの本を読んで、我が子の理解が深まったし、東田直樹さんとはタイプは違うかもしれないのですが、何か息子の心に触れたような気持ちになりました。

「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」を読むと得られるもの

- 自閉症の子どもの気持ちがわからず、接し方に迷っている

- 「なんでこんな行動をするの?」という疑問に答えてくれる本がほしい

- 自閉症に関する本を読んでも、専門的すぎてピンとこなかった

- 発達障害の本で、実際に当事者が書いたものを探している

そんな方にこそおすすめしたいのが、『自閉症の僕が跳びはねる理由』(東田直樹・著)です。

『自閉症の僕が跳びはねる理由』とは?

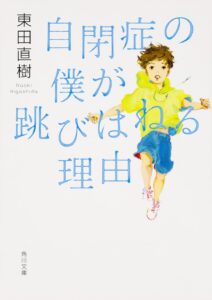

『自閉症の僕が跳びはねる理由』は、重度の自閉症を持つ著者・東田直樹さんが13歳のときに書いたエッセイです。話すことが困難な彼が、文字盤を使って自身の内面や行動の理由を丁寧に綴っています。Q&A形式で構成されており、「なぜ目を合わせないの?」「なぜ同じ行動を繰り返すの?」といった問いに対し、本人の視点から率直に答えることで、自閉症に対する理解を深められる内容です。世界30カ国以上で翻訳され、映画化もされた本書は、自閉症の子を持つ親や支援者にとって「心の声に出会える一冊」として高く評価されています。

自分は、息子の心の中を覗き込みたいと思って購入して一気に読了してしまいました。Q&A形式なのは分かりやすいですし、読みやすい本ですね。

東田直樹さんの紹介

東田直樹さんは、1992年に千葉県で生まれました。

重度の自閉症を持ちながらも、文字盤ポインティングやパソコンを用いて自らの思いや考えを表現しています。

幼少期、東田さんは言語によるコミュニケーションが困難であり、特別支援学校での教育を受けていました。その後、13歳のときに執筆したエッセイ『自閉症の僕が跳びはねる理由』が話題となり、世界中で注目を浴びることとなりました。

現在では、作家・詩人・エッセイストとして活動し、20冊以上の著書を出版しています。

また、講演活動やメディア出演を通じて、自閉症への理解を深めるための発信を続けています。

東田さんの活動は、障害の有無に関わらず、すべての人が持つ可能性を信じ、共に生きる社会の実現を目指すものです。その率直で詩的な表現は、多くの人々に感動と気づきを与えています。

東田直樹さんは、現在、Xで発信を結構にしています。僕自身もフォロワーになっていて、彼の発信を見ていて共感しちゃってます。大人になった彼の言葉も、健常の僕らの心に刺さります。

是非に覗いてみて下さいね。

また、公式サイトもあります。以下がそのリンクです

東田直樹 オフィシャルサイト – Naoki Higashida Official Site

東田直樹さんの講演会に出席した時の体験談

もう何年も前の話です。だから、記憶の中では言葉ではなく、映像でその時の様子が残っています。時間がたてば、僕らも視覚優位なんでしょう。東田さんの印象は、身体が動いていたこと。うちの息子のように自然とピョンと体が動いていました。まさに、この本の通りなんです。会場を広く動き、そして体が跳ねていたんです。僕の息子も今、その時の東田さんのように飛び跳ねています。

「僕が飛び跳ねる理由」の世界的評価

- 累計30カ国以上で翻訳出版

- 英語版はベストセラーに(特にアメリカ・イギリス)

- 映画化(ドキュメンタリー)もされ、サンダンス映画祭で賞を受賞

- 多くの自閉症者の家族・支援者の間で「理解が深まった」との声が多い

高評価・肯定的な意見

1. 「自閉症の内面を初めて理解できた」と感動の声多数

- 当事者の視点から書かれている点に多くの人が感動。

- 自閉症の子を持つ親や教師から「これまでの対応の見方が変わった」という反応が多い。

- 英語版序文を書いた作家デイヴィッド・ミッチェル(発達障害の息子を持つ)も「自分の子を初めて理解できた」とコメント。

2. 翻訳・映画化によってさらに世界中に広がる影響力

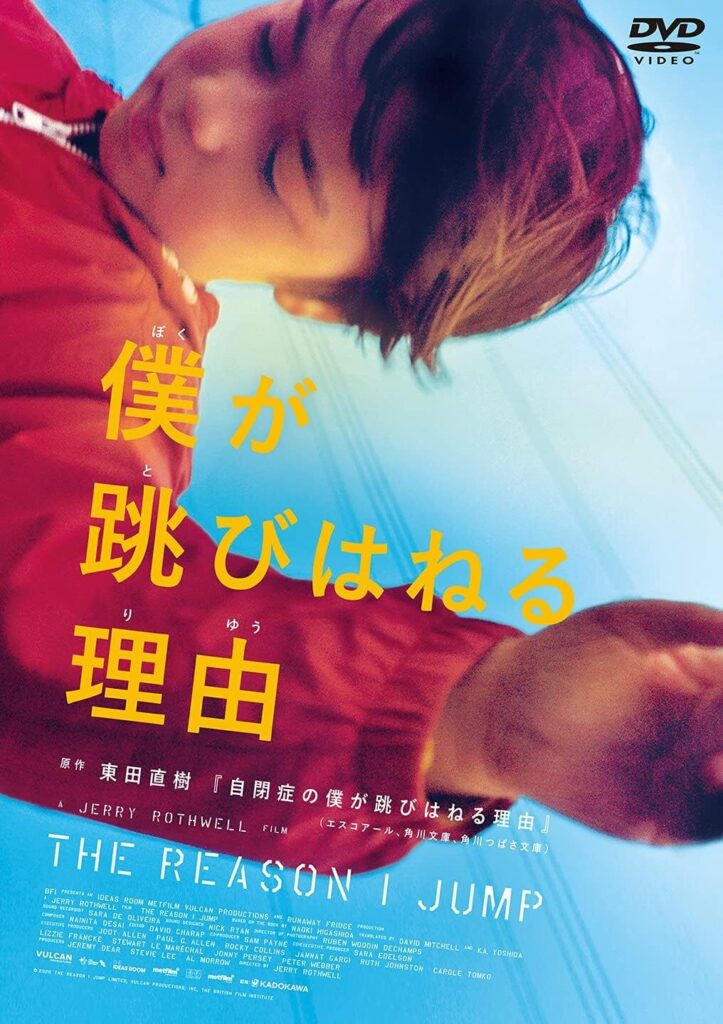

- 2020年にドキュメンタリー映画『The Reason I Jump』が公開。

→ 映画祭で高く評価され、米批評サイトでも好意的レビュー多数。

3. 教育・福祉分野での活用が進む

- 多くの学校、療育現場で教材や参考図書として使用。

- 「自閉症の子どもへの偏見を和らげる一助になった」とする報告も。

否定的・批判的な意見

1. 「本当に本人が書いたのか?」という疑念(代筆論争)

- 東田さんは言葉による会話が困難なため、文字盤や指差しによる「意思伝達」方式で執筆。

- 一部の研究者や自閉症当事者は「内容が高度すぎる」「保護者や支援者の意向が混ざっていないか?」と疑問を呈している。

2. 自閉症全体の代表とは言えない

- 自閉症は「スペクトラム(多様性)」であるため、「この本がすべての自閉症の人を代表するわけではない」とする声。

- 読者の中には「うちの子には当てはまらない」と違和感を感じるケースも。

3. 内容が分かりづらい

内容の詩的表現が“分かりにくい”と感じる人が多いようです

僕の視点

この批判的な見方も頷けなくはないのですが…実際に、僕が「嫌だな」と感じた点でいうと、「この本がすべての自閉症の人を代表するわけではない」という言葉です。でも、それは、当たり前なことではないでしょうか。人は誰一人として同じ人はいないのです。育った環境も違えば、時代も違う。自閉症児だからと、ひとくくりになってしまえば、「人って何だ?」という話になってしまいます。

だから、この批判は正しくない。この本を読んで、「内面が僕ら(健常が思う事)と違う」「本人がつらいんだ」などの大枠を掴むのが目的であって、「自閉症スペクトラムのすべての人に当てはまるもの」と決めつけてしまうのは間違いです。もし、そうやって障害児を特性だけで一括りにするのだとしたら、それは、本当にとても悲しいことだと思います。

だって、障害があろうがなかろうが、それぞれが「個人」として、尊厳をもって生きているからです

各国の「僕が飛び跳ねる理由」(The Reason I Jump)評価

アメリカでの評価

書籍

- 2013年に翻訳版(英語)として発売され、ベストセラーに

- 翻訳者は作家のデイヴィッド・ミッチェル(『クラウド・アトラス』著者)。彼自身が自閉症の子どもの親であり、強い共感と信頼を持って翻訳。

- ニューヨーク・タイムズ ベストセラー入り

- 著名人の推薦もあり、教育・医療・福祉の現場で広く読まれるように。

主な評価コメント

“This book gave me an entirely new way of seeing the world.”

この本は、私に世界を見る全く新しい視点を与えてくれました。

— Temple Grandin, 自閉症の権威・当事者

“One of the most remarkable books I’ve ever read.”

私が今まで読んだ中で最も素晴らしい本の一つです。

— Jon Stewart, 元『デイリー・ショー』司会者

🎬 映画版(2020年)

- タイトル:The Reason I Jump(ドキュメンタリー)

- 監督:ジェリー・ロスウェル(Jerry Rothwell)

- 米国公開:2021年初頭(パンデミック下でも話題に)

📽️ 映画の主な特徴

- 東田直樹本人は登場しないが、世界各国の自閉症当事者(インド・アメリカ・シエラレオネなど)の日常を描く

- 原作のナレーションを通じて、「自閉症の内面世界」を映像で表現

- 視覚・聴覚の感覚過敏を疑似体験させる演出が高く評価された

🏆 映画の評価

- サンダンス映画祭・観客賞受賞

- ロッテン・トマトス(批評集計サイト):

- 評価スコア:98%(批評家)/90%以上(観客)

イギリスでの評価

- 翻訳者のデイヴィッド・ミッチェルがイギリス人ということもあり、出版当初から注目された

- ガーディアン紙やBBCなどの大手メディアが特集を組む

📚 ガーディアン紙の書評(抜粋)

“A profound insight into the mind of a non-verbal autistic child. It demands empathy, not pity.”

=非言語の自閉症の子どもの心への深い洞察。これは同情ではなく、共感を求めている

📺 BBC Radioインタビューでは…

- 多くの親たちが「この本が自分の子どもへの理解を深めてくれた」と語り、SNSでも口コミが拡散

🌍 その他の国・地域

- ドイツ、フランス、韓国、ブラジルなど30カ国以上で翻訳

- 各国の自閉症支援団体や教育関係者から高く評価され、教材としても利用されるケースあり

- 一方で、「著者が本当にすべて自力で書いたのか?」という疑念が一部の国の論壇でも取り上げられる

海外レビュー総まとめ

| 国/メディア | 評価 | 備考 |

|---|---|---|

| 🇺🇸 ニューヨーク・タイムズ | ★★★★★ | ベストセラー入り。「感覚世界を可視化した名著」 |

| 🇬🇧 ガーディアン紙 | ★★★★☆ | 「共感力を育てる1冊」 |

| 🇺🇸 Rotten Tomatoes(映画) | 98% | 批評家評価でほぼ満点 |

| 🇫🇷 Le Monde | ★★★★☆ | 「日本発、静かな革命」 |

| Amazon USレビュー | 4.7/5 | 「親にとっての“救い”」という声が多数 |

海外で高評価を得た理由(まとめ)

- 「本人の声」という希少性と信頼感(特にノンバーバルな自閉症の当事者としては初)

- 文学的にも優れた表現力(比喩や感覚表現が深い)

- 家族や支援者への実用的な気づきを与える構成

- 翻訳者の信頼性と著名人からの強力な推薦

- 映像化によりさらに世界中にインパクトを広げた

なぜこの本が響くのか?3つの理由

① 当事者の「本音」に触れられる

「なぜ突然笑うの?」「なぜ目を合わせないの?」

──日々の中で生まれる“なぜ?”に、著者本人が真摯に答えてくれます。

親の「わからなさ」や「つらさ」に、優しく寄り添ってくれる言葉が詰まっています。

② 難しい言葉なし。わかりやすく、読みやすい

専門書ではなくエッセイなので、初めて自閉症について学ぶ方でもスッと読めます。

1問1答形式で構成されており、忙しい合間にも少しずつ読めるのも嬉しいポイントです。

③ 親としての視点が変わる

「わかっているのにできない」

「本人もつらく、もがいている」

──それがわかるだけで、子どもへの見方が変わったという声が多数あります。

僕自身も、そういった点で共感できます。

今、どんな福祉の本であっても「本人の辛さにどう寄り添うか」をテーマにしています。また、支援者のための研修「強度行動障害の研修」に出た際に紹介される本にも、「誰が辛いのか」を考えることを重要視しています。そういった点で、本人の内面に触れることが出来るこの本のおかげで、僕自身の障害に対する見え方が変わったのも事実です。発達障害児の子育ては日々に悩むものです。そして、親自身の心も疲れていきます。 いくら、療育の先生に何かを言われても、それが日常になると、イライラしたり、落ち込んだりするものです。でも、こういった時に、子供の心に少しでも触れることが出来るなら、次へのステップへの勇気に繋がります。親が学ぶことのメリットはそこにあります。

「僕が飛び跳ねる理由」読者の声(レビューまとめ)

🔹「涙が止まりませんでした。息子の行動の理由が少し見えた気がします」

🔹「この本を読んで、初めて『子どもとつながった』感覚を得られました」

🔹「自閉症児の親として、一生持ち歩きたい1冊です」

Amazonレビューでも★4.7と高評価!

読む人の心を揺さぶる、まさに“人生の1冊”です。僕自身、今回、Amazonなどでレビューを改めてみましたが、多くの人が感じている「子どもの行動の理由が見えた」「子供と繋がった」という感覚を得ています。東田直樹さんの本のメリットは、外ならぬ「当事者が書いている」という点です。だからこそ、そういった感想を得られるのだと思います。

どんな人におすすめか?

ぜひ、保護者さんに読んでほしい一冊です!そして、広く多くの方に読んで頂ければ、発達障害児の理解が進み、優しい社会が作られるのではないかな?と思います。

- 自閉症や発達障害の子を持つ保護者

- 支援学校・療育関係の先生

- 教育関係者・保育士

- 自閉症について本当に理解したい人

📝 まとめ|この1冊が「理解」の扉を開く

『自閉症の僕が跳びはねる理由』は、

「自閉症の本」というより、“一人の人間の声”を聞くための本です。

- 発達障害の自分の子どもの行動の「理由」を知りたい

- 本人の気持ちに触れたい。もっと自分の子を理解したい

- もっとわかってあげたい・寄り添ってあげたい。本人の辛さを分かち合いたい

そう思う方に、ぜひ読んでいただきたい1冊です。

▶ 今すぐチェック!

他のおすすめ本については、こちら↓

東田直樹さんの「この地球にすんでいる僕の仲間たちへ」の詳細解説、感想はこちら↓

コメント