今日は、一番大変な時かもしれない学童期に受けられる支援について、記載したいと思います。入学前には、不安があるものです。どこの学校?何の福祉サービス?などを考える前に重要視してほしいのは、お子様にとって「どこが安心できる場所になるのか」ということです。その点を踏まえながら、発達障害児の学童期について、パパの視点と体験を元に記載してます。

学童期の親の悩みの体験を伝える

学童期で一番の親の不安は(「支援級」と「特別支援学校」の選択で迷ったなら)「学校選びが正しかったのか否か」ということから始まるのだと思います。

そして、そういった不安が解消されながらも、次に来る大きな波は、小学校4年生頃からの成長期と重なる子供の精神の不安定期になるかと思います。このタイミングは、そういった悩みが深くなる子供も、そうでない子供もいて、当然に個別性はあるのですが、案外にこの時期(10歳くらい)が難しい時期なように感じます。

そういった学童期の悩みをいくつか列挙してみたいと思います。

小学校に入学し、障害がグレーだったり、実際に障害の特性が大きく表れだしたりする時期でもあり、「どういった形で、どこに相談して、どう子供に指導していくべきかを悩む時期」かも…- また、

小学校に不慣れで、一年生の段階から、学校の行き渋りが現れて、「どう説明しても納得してくれないことで、保護者さんが子育てに疲れてしまう時期」かも… - 一度、通常クラスで頑張ってきたものの、

集団生活に慣れず、支援級を検討する時には、「支援級に移らせること自体が、子供の自信喪失につながるのではないか?」と心配になることがあるかも… - 保育園・幼稚園までは、楽しく遊べていた児童が、小学生になり、「学習面・運動面などで、自信を失い、少しずつ

自己肯定感が低くなっていくのを見ていて、辛くなることがある」かも…

息子の体験談

うちの息子は、まさに上のような事例にばっちり嵌っていた時期でした。

小学生に入る前から自閉症の特性は十分すぎるほどに現れていたのです。自閉症の王者みたいな感じでした(笑)それでも、幼稚園の先生の努力もあって、自信はないものの…楽しい就学前の生活を送れていました。

その後、当然に「支援級か特別支援学校か」に悩んで、結果的に教育委員会の判断にて、特別支援学校になりました。「〇ちゃんって偉い?〇ちゃん凄い?」とほめるとぴょんぴょんして言っていましたが、少しずつ特性も強化されて、色んなことに自信を失い、行事等にも参加が出来なくなりました。特に悲しんでいたのは、文化祭の行事に参加が出来なかった時でした。妻は体育館に息子の劇を見に行きましたが、端っこで、ポツンとして先生に慰められるように座っている息子を見て、妻は号泣していたのでした。「大丈夫、体育館にいれただけでも頑張っているよ」と妻を慰めましたが、それも、どうにか口にしていて、僕自身も寂しい気持ちなのでした。

それから、10歳になり、変化点がありました。

より自信を失って、自己肯定感が一番低くなっていた時期のように思います。学校が合わず、息子は日々、パニック。嫌いな事々も重なり、そして、そういったことが膨らみ、強迫性障害にもなりました。

それからの2年間は、本当に辛い悩みの日々でした。

家から飛び出す息子を妊婦の妻が探している。LINEで連絡があり、僕も会社に謝罪して自宅に戻り、息子を探す。そんな日常でした。妻も精神的に崩壊して、泣き叫ぶようなこともありました。

当時を思うと、「もっと学校と連携を上手く取れなかったのか?」「学校選びは、ベストだったのだろうか?」「放デイともっと連携をとって、お願いすべきところはしっかりお願いしておけばよかった…」等、読者さんにとっての反面教師になるようなことばかりがありました。

だからこそ、こういった支援や学校との連携の中で、お子さんにとってのベストを探ってほしいなと願います。

学童期の悩みを解決するために…子供の「安心感」を育む方法

小学校入学は、お子さんにとって集団生活のルールや学習面での大きな壁に直面する時期です。感覚過敏による疲れ、読み書き計算の困難、友人関係のトラブルなど、これまで以上に「できないこと」に目が向き、自己肯定感が揺らぎやすくなる可能性があります。

この時期の支援の鍵は、学校と家庭、そして外部機関が密接に連携し、お子さんの「学びの場」と「安心できる居場所」を確保することです。

安心できる場所とは?は凄く重要です。お子さんにとって、自分らしくいれる場所をさします。それがあるから、「我慢する場所で我慢が出来る」という構図です。どこでも、臨戦態勢にあったら、心は疲弊していくばかりです。「無理をさせずに、一息つける」「自分らしくいれる場所」「嫌なことがあっても帰れる場所」それを僕は、安心できる場所と定義しているのです

安心できる場所ってどこでしょう?僕がイメージですが、順位付けして考えてみます。

- 家庭・家族・おうち

- 学校

- 放課後等デイサービス

家庭は、学校で疲れた心と体を休めるための「安心できる基地」となることが不可欠です。

また、忘れ物が多い、指示が入りにくいといった特性に対して、親御さん自身が具体的な工夫をすることでお子さんの生活の困難を軽減できます。色んな工夫をしていくことで、お子さんが学校で力を発揮しやすくすることが重要だと考えます。

また、②に学校にしていますが、③の放課後等デイサービスなどと順位は変動するものだと思います。例えば、通常学校の支援級に通っている子供と特別支援学校に通っている子では、自己肯定感に目を向けた場合に、②と③が入れ替わることもあると思うのです。

障害児パパの経験からのメッセージ:僕の経験として、自己肯定感に目を向けると、どこで「安心基地」を作っていくかの視点が変わります。「学校で自分に自信が持てなくても、放デイでは自信をもって過ごす顔が見られる」なんてケースもあるわけです。それとあわせて、「外では良い子なんだければ、家ではわがまま」とかそういうこともありますよね。でも、それも、きちんとした視点にたって、お子さんの心のよりどころ(安心できる場所)を維持してあげてほしいなと思います。安心できる場所は本当に重要です。子供の「帰る場所」をしっかりと見つめることが、この学童期には重要だと思います。「外では良い子、家ではわがまま」みたいなケースをどう考えるか?については、以下のリンクを参照して頂けると幸いです。このことは、子育てにおいては、一番重要だと思います。ぜひ、読んで頂けたらと思います。

「学び」と「安心」の環境を整える…支援の選択と学校・放デイとの連携方法

学校教育における支援の具体的な選択肢

学校教育の中では、お子さんの特性に合わせた多様な支援が提供されています。まずは学校の先生と相談し、お子さんの状態に最適な方法を見つけましょう。

- 特別支援学級・通級指導教室:在籍するクラスとは別に、少人数での個別指導を受けられる場です。お子さんの学習の遅れや集団生活への適応をサポートします。

- 特別支援学級: 1日の大半を過ごす場です。少人数のクラスで、それぞれの個性や学力に合わせたきめ細かな指導を受けることができます。

- 通級指導教室: 普通学級に在籍しながら、特定の教科や課題について、週に数時間、別の教室で個別指導を受けます。集団生活には問題がないが、学習面や特定の行動面で支援が必要な場合に適しています。

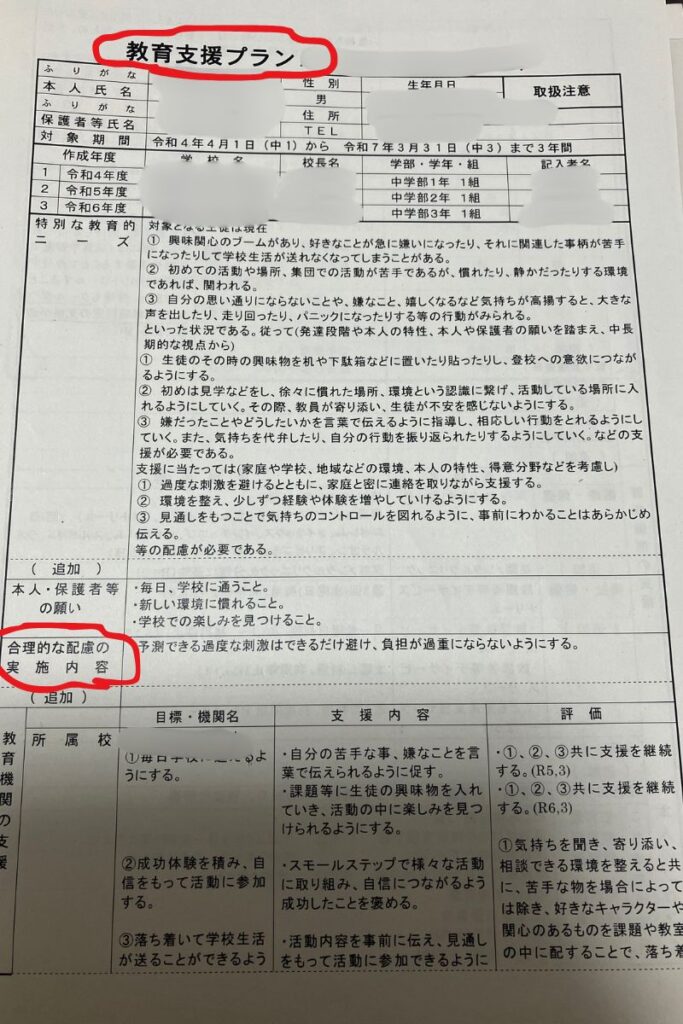

- 合理的配慮と個別支援計画:お子さんが学習上の困難を抱えている場合、学校に合理的配慮を求めることができます。この配慮を円滑に進めるためには、学校と家庭が連携して作成する「個別支援計画」が重要になります。

- 具体的な配慮の例:

- 授業での工夫:座席を前方に配置する、板書を写真に撮ることを許可する、音に敏感なお子さんのためにイヤーマフの使用を許可するなど。

- テストでの工夫:テスト時間を延長する、別室受験を許可する、ルビを振るなど。

- 環境の整備:クールダウンできる場所を確保する、教室内を整理整頓し視覚的な刺激を減らすなど。

- 個別支援計画(個別の教育支援計画): お子さんの特性や課題、目標を共有し、学校全体で一貫した支援を行うための共通の指針です。この計画作成には、親御さん自身が積極的に関わり、お子さんの家庭での様子を具体的に伝えることが不可欠です。

- 具体的な配慮の例:

※参考までにうちの子供の教育支援計画です。実際に、かなり細かく記載がされていると思います。また、これだけではなく、2枚目には、分野別に指導の目標や計画が記載されていて、こういったものを参考に、保護者面談が行われています。

障害児パパの経験からのメッセージ:『地域性について』相談支援専門員の方が、学校と連携してくれると凄く助かるケースが多いです。ただし、これって地域性もかなり関わっていて、引っ越す前は、学校と当たり前にモニタリング(学校の先生、相談支援専門員、両親、放デイの先生など集まって会議をしたりします)があるのですが、引っ越しをしたら学校の先生が「なんですか、それ?」ってこともありました(笑)地域連携も随分前から言われていることですが、進んでいる所と遅れている所と差が大きいなと感じています。

また、教育支援計画については、うちの地域では、二者面談の際に学校の先生が用意をしてくれていて、確認をして、了承の上で計画を進めるながれになっています。

放課後等デイサービス:学校生活と放課後をつなぐ支援

放課後等デイサービスは、学校が終わった後や長期休暇中に、お子さんの居場所と成長を支える重要な支援機関です。単に学習支援や送迎サービスを提供するだけでなく、お子さんの特性に合わせた様々なプログラムが用意されています。

- 提供されるサービス例:

- ソーシャルスキルトレーニング(SST):友人関係や集団行動を円滑にするためのコミュニケーションスキルを学びます。

- 学習支援:宿題のサポートや、得意なことを伸ばすための個別学習を行います。

- 体験活動:料理、工作、スポーツなど、様々な活動を通じて成功体験を積み、自己肯定感を育みます。

- 選び方のポイント: お子さんの特性や興味に合ったプログラムを提供しているか、スタッフがお子さんの個性を理解し、寄り添ってくれるか、見学や体験を通じて確認しましょう。

障害児パパの経験からのメッセージ:放デイは、国から「5領域」を意識した指導をするように言われています。療育の専門性を目的にしているのです。ただし、保護者さんが安心して働くための機能(保育園みたいな考え方)も大切だと実感しています。つまり預かり型です。経済的安心も子育てに悩むママには重要です!!これは強く言いたい(笑)経済的に安心があるから、保護者さんは、良い視線を子供におくれ、良い子育てが出来るものだと思います。放デイは療育というものと合わせて、お子さんにとって「安心感のある場所」になってほしいな…と期待と願いをいつも思っています。僕は3年間勤めてきましたが、放デイは子供の「心の拠り所」になることが、一番の目的にしてほしいなと思っています。

経済的支援制度:特別支援教育就学奨励費の利用ガイド

特別支援学級などに在籍するご家庭の経済的負担を軽減するための制度です。就学援助制度とは異なり、所得額に応じて支給額が決まりますが、両方の制度を申請し、より支給額が高い方が優先される仕組みです。

- 対象者: 特別支援学級に在籍する児童生徒、または通級指導教室に通う児童生徒などが対象となります。

- 支給対象となる費用: 通学費、学用品・通学用品費、修学旅行費、校外活動費などがあります。

- 申請方法と注意点: 申請期間は年度ごとに定められており、原則として毎年申請が必要です。申請が遅れると、援助額が減額される場合があるため、早めの手続きが推奨されます。

この制度は、単に経済的な支援だけでなく、親御さん自身が「使える制度を知り、行動する」という小さな成功体験を積み重ね、将来への漠然とした不安を払拭する心理的な効果も持ちます。先ほどにも書きましたが、障害児家庭では、経済的な安定があるのとないのとでは、子育てに大きな差が生まれます。収入の不安があると、子育てだって、良い方向に向きません。制度については、きちんと利用してほしいなと思います。

障害児パパの経験からのメッセージ:これについては、学校へ申請することで、返金が行われます。よくうちにママが、買った際には、領収書(レシート)なくさないように管理しています。こういったお金が返ってくることも、経済的な支えになります。うっかり領収書を捨ててしまったってことがなようにしましょう!僕は、一度なくしてしまって、妻に怒られました(笑)

まとめ

この記事では、発達障害のお子さんが小学校に入学する「学童期」に、親が直面する様々な悩みや不安に対し、自身の体験を交えながら具体的な支援策を提示しました。

お子さんにとって 「安心できる居場所」を確保することが何よりも重要です。そのためには、家庭、学校、そして放課後等デイサービスが密接に連携し、お子さんを多角的にサポートする体制を整えることが大切です。また、特別支援学級や通級指導教室といった教育支援、そして経済的負担を軽減する特別支援教育就学奨励費といった制度をうまく活用することも、お子さんの成長を支える上で欠かせません。

このブログが、お子さんの「心の拠り所」をどこに作るべきか悩んでいる親御さんにとって、一歩踏み出すためのヒントになれば幸いです。

※障害児童の一生の支援サポートのロードマップは↓

年齢別の社会制度ロードマップリンク

①子供が発達障害と気づくまでの社会福祉制度 親の体験記

②0歳から小学校入学まで!発達が気になるお子さんの就学前の社会制度利用

③6~12歳(経験者パパが語る)学童期の社会制度利用

④13~18歳(経験者パパが語る)青年期の社会制度利用

⑤18歳以降の生活と社会参加、自立への備え 施設経験者が語る社会制度利用

※合理的配慮については↓

関連情報

-120x68.jpg)

コメント