白黒思考とは?

僕が考えるに、自閉症の一番のネックはこの「白黒思考」だと思います。ここでは自閉症家族における「白黒思考」の困りごとの体験談を踏まえながら、リアルな状況をお伝えしながら、自閉症児家族の「白黒思考の困りごと」とその解決策について解説していきたいと思います。

このブログでは、「白黒思考って何? 難しい言葉は抜きにして、 わかりやすく解説します!」 日常生活で白黒思考がどんな困りごとを引き起こすのか、そして、少しでも楽になるためのヒントをお届けします。

1. 白黒思考ってどんな考え方?

まるで、スイッチを「オン」か「オフ」にするみたいに、物事を「良い」か「悪い」のどちらかに分けて考えるのが白黒思考です。

- 例えるなら…

- 友達がちょっとでも約束を破ったら、「もう絶対に許さない!」と思ってしまう。

- テストで90点を取ったのに、「100点じゃないから全然ダメだった…」と落ち込んでしまう。

- 好きな食べ物が一つでも嫌いな部分があったら、「もう二度と食べない!」と決めてしまう。

このように、中間のグレーゾーンを考えず、「完璧」か「最悪」のどちらかで判断してしまうのが、白黒思考の大きな特徴なんです。「0-100思考」とか、「全か無か思考の思考」とも言われます。

このように、中間のグレーゾーンを考えず、「完璧」か「最悪」のどちらかで判断してしまうのが、白黒思考の大きな特徴なんです。また、見逃せない特徴をひとつ、僕の息子から感じるこで説明したいと思います。

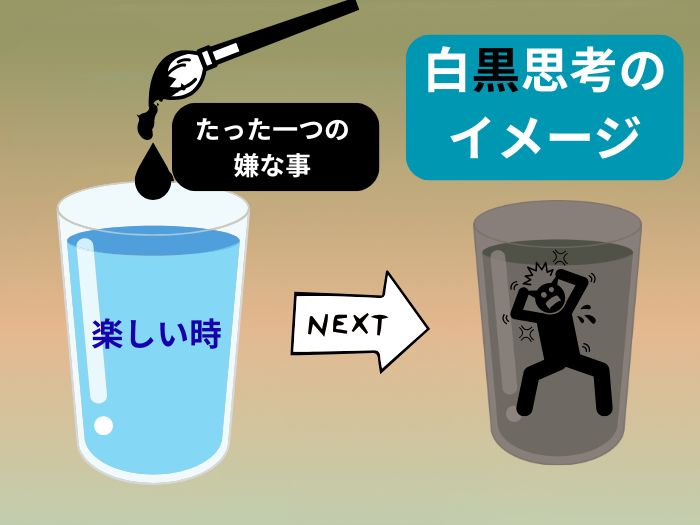

うちの息子で例えるならば、下記の図のように感じます。

単純に物事を「白」だ「黒」だと判断するだけでなく、白だったものが、一気に黒に変わってしまう。この「変化」が極端ということが、本人を苦しめる要素になっていると考えられます。僕ら健常的な考え方だと、好きだったものを一気に嫌いになることは、少ないと思います。大切にしてきたおもちゃや本があったとします。それを、「捨てる!」という気持ちになることは少ないはずです。つまり、何となく、捨てないで側に置いておくことが出来るのです。

つまり、物事には、中間があり、「好き」「ふつう」「きらい」という段階があるのです。「ふつう」に落ち着くことは、感情的にも不安を生み出しません。しかし、この「ふつう」がなく一気に「きらい」になる思考は、本人を混乱させる要因になり、不安を生み出します。そして、上の図のように、透明な水に、たった一滴の墨を垂らしただけで、水が真っ黒になるように、心が一気に拒否を生み出します。

うちの息子の場合は、まさしく、こういった白黒思考であり、「極端な変化」というものが、色々な問題を生み出していくように感じます。

1白黒思考で困ること

白黒思考にとらわれていると、日常生活で色々な困りごとが出てきやすくなります。

- 人間関係がギクシャク…

- 相手のちょっとした言動に過剰に反応してしまい、ケンカになりやすい。

- 「味方」か「敵」かで人を判断してしまい、孤立しやすい。

- 勝敗関係に拘ってしまい癇癪になる

- 自分自身がツライ…

- 完璧主義になりやすく、常にプレッシャーを感じてしまう。

- 少しでも失敗すると、ひどく落ち込んで立ち直るのに時間がかかる。

- 周りの人の評価を気にしすぎて、いつも不安。

- チャンスを逃しやすい…

- 「完璧にできる自信がないから、挑戦しない」という選択をしてしまいがち。

- 少しでも条件が理想と違うと、「やっぱりやめておこう」と諦めてしまう。

こういった思考は、「認知の歪み」を生み出しやすい思考のようにも思えます。認知の歪みについては、下記の解説の中で触れていますので、興味のある人は読んでみて下さい。

発達障害 自閉症の特性から見る白黒思考

僕が考えるに、発達障害児、特に自閉症児については白黒思考が色々な問題特性と関連していると思います。だから、僕は、「白黒思考が自閉症の悪の根源」とさえ、考えているのです。以下で説明をしているので、皆さんも思い当たることがあったら、ぜひコメントで教えて下さい。

白黒思考と他の自閉症の特性の関連例

1️⃣ 予定変更が苦手

- 白黒思考の影響で、「予定通りでない=ダメ/失敗」と受け止めやすく、予期せぬ変更が強いストレスとなります。

- 例:「公園へ行く予定が雨で中止」に対して、「公園へ行けないなら今日は最悪だ」という発想につながりやすい。

2️⃣ こだわり・ルーティン

- 白黒思考が強いと、「同じやり方でないとダメ」という発想になりやすく、こだわりやルーティンへの執着が強まりやすい。

3️⃣ 対人関係の難しさ

- 「良い/悪い」「味方/敵」という二分的で単純化した捉え方をしやすいため、相手の複雑な意図や背景を読みにくい。

- 例:「約束を守る人=良い友達」「約束を一度でも破る人=もう友達ではない」という考えになりがち。

4️⃣ 感覚過敏・予測困難への不安

- 「予想通りでない/わからないもの=危険/悪いもの」という発想から、不確実な状況や強い刺激に対して過剰に身構えたり、パニックを起こしたりします。

5️⃣ コミュニケーションの難しさ

- 曖昧表現(例えば、「後でやるね」「もう少ししたら行くよ」など)は、「やる/やらない」「行く/行かない」のどちらなのかがわからず、不安や混乱を生みやすい。

2. なぜ白黒思考になっちゃうの?【原因を探ってみよう】

白黒思考になりやすい原因は、人それぞれです。

- 性格的な傾向: 真面目できっちりした性格の人、完璧主義な傾向がある人は、白黒思考になりやすいかもしれません。

- 育ってきた環境: 親や周りの大人が極端な考え方をしていた場合、影響を受けてしまうことがあります。

- 経験: 過去の失敗体験から、「また同じことが起こるかもしれない」と極端に考えてしまうことも。

- 発達特性: 自閉症スペクトラムなどの発達特性を持つ方の中には、情報を整理する特性から白黒思考になりやすい方もいます。

3. 白黒思考から少し楽になるヒント【今日からできること】

白黒思考は、すぐに直せるものではありません。でも、少しずつ意識していくことで、考え方が柔軟になり、気持ちが楽になることがあります。

- 「まあ、いっか」を練習する: 全てを完璧にしようとせず、「まあ、いっか」「このくらいで大丈夫かな」と、少し妥協する練習をしてみましょう。ちなみに、僕は娘には、この言葉を多用しています。魔法の言葉になると信じているのです。

- グレーゾーンを探してみる: 物事を「良い」「悪い」の二つに分けるのではなく、「まあまあ良い」「少し悪い」といった中間の状態があることに気づく練習をします。

→中間的な思考を持てるようにすることは難しいと専門家から聞いたことがあります。ただし、小さいころから絵カードなどを用いて、中間的な発想を持てるようにしていく努力は、保護者さんにはおすすめします。 - 「完璧な人なんていない」と知る: 周りの人を見て、「あの人も良いところもあれば、ちょっと残念なところもあるな」と、人間は完璧ではないことを意識してみましょう。

- 小さな「できた!」を見つける: 大きな成功でなくても、今日できた小さなことを意識して、「今日も少し頑張れたな」と自分を褒めてあげましょう。すべての行動が完全な成功でなくても、行動を分析して小さなステップに区切ることで、「褒めるポイント」を作ってあげましょう。

- 誰かに話してみる: 信頼できる家族や友人に、自分の考え方を話してみることで、客観的な意見を聞くことができるかもしれません。

白黒思考の難しさ 家族の体験から感じること

例えば、上のリンクの日記では、「白黒思考」から来る困りごとが顕著に表現出来ているのではないか?と思います。息子は、小さい時から、「好きだったもの」が「見るのも嫌なもの」にすぐに変わってしまいます。小さなきっかけから、それを「普通なもの」にすることができずに、完全拒否をするようになります。好きなものを捨てるまで納得ができないのは、白黒思考そのものです。

家族としての、困りごとは、それに「巻き込まれる家族」になります。

強迫性障害でもありますが、この「巻き込み」に家族は、ストレスを感じますし、家族全体の困りごとにもなりえます。

たとえば、うちには、兄妹がいます。妹が好きだったものを息子が嫌いになると、娘を巻き込んで「見れなくなる」のです。「お兄ちゃんが好きだったから、私も好き」となっていたことが、息子が嫌い!になることで、一気に「見ないでよ!」と娘に対して、お兄ちゃんが変わります。まだ、5歳の娘です。その変化には、順応できないので、好きになったものを、見れなくされてしまうのは、本当に可哀そうです。それを不憫に感じる僕ら保護者(親)ですが、お兄ちゃんの癇癪や不機嫌を考えると、「上手く娘に諦めてもらう」しかなくなります。最近では、娘も理解をしてくれているようですが、「5歳の娘に…これで良いのだろうか?」と悩むわけです。

もちろん、お兄ちゃんには、「妹が好きなものでも拒否をしないように」と伝えています。最初は納得できない様子でしたが、最近になり、「妹は妹」と割り切りが出来るようになってきましたが、それでも、しこりは残ります。兄弟児の子育ては本当に悩ましい問題です。

また、息子は関連付けがありますので、「嫌いになったもの」をイメージ・連想させるものの拒否にもなります。嫌いなもの(つまり黒)が、広がります。そうなると、家族はそこに対しての配慮も必要になってきます。

一番困ったのは、息子が小学校6年生の時のことです。あるアニメの拒否が強くなったのですが、そのアニメのキャラクターのTシャツを着ていた友達を完全拒否するようになってしまいました。「白から黒へ」変わってしまった友達。幸いにして、そのころは、僕ら保護者は毎日が授業参観のように付き添いの日々でしたから、そのお友達に謝罪をして、理解を求めていました。その子も、仕方ないと割り切って、「なんかさ、悪気はなかったんだ。気分を悪くしちゃって、ごめんな」みたいな感じで、逆に息子に謝ってくれたのです。僕ら親は、何度もその子に感謝を伝えました。

正直、うちの家族にとっては、こういったことは、日常的なことです。

誰かを巻き込むということがなくても、個人として、そういった面で、苦しむ息子のエピソードはいくらでもあります。白黒思考を改善するのは、難しいことです。完全に考え方を変えるのは難しいので、上手くそういった性格と向き合っていく必要があるのではないか?と僕は考えます。

まとめ|白黒思考と上手に付き合っていく

白黒思考は、あなたの真面目さや一生懸命さの表れかもしれません。でも、極端な考え方は、あなた自身を苦しめてしまうこともあります。

このブログで紹介したヒントを参考に、少しずつ「まあ、いっか」の気持ちを取り入れて、お子さんが、もっと楽に、もっと自分らしく過ごせるように、一緒に練習していきましょう。

【読者さんへ 】良かったらコメントしてくださいね

- お子さんはどんな時に白黒思考になりやすいですか?

- この記事を読んで、何か気づいたことはありましたか?

- 今日から試してみたいと思ったことはありますか?

コメント

あひるのおさん、asdの事を調べていたら興味深い言葉が出たので紹介します。海外のautistic(自己完結的な考え方の人。自閉症を個性として表現する場合のワード)者が使用している

【Special interest / Spin】

【訳:特別な興味】という日本でいう

「こだわり」を表現した言葉が素晴らしいので広めたいと思いました。

あと、自閉症とADHDを両方持っている方の呼び方【AuDHD】も個人的に分かりやすく良いと思いました。

@fake_outlandosさんという方が

他にも発達障害の方の意見を参考に役立つ情報を発信しているので機会があれば是非見てください。

コメントありがとうございます。@fake_outlandosを見てみました。ありがとうございました。参考にさせていただきますね。また、【Special interest / Spin】【AuDHD】も確かに分かりやすい言い方ですね。最近は、海外の発達障害の状況なんかも調べていたんです。だから、なるほどなと勉強になりました!

【Special interest / Spin】の表現の件についていろいろ調べていたら、『昔からずっと大好きな物を表現する』言葉で「こだわり」とは少しニュアンスが異なる様です。

海外の発達障害情報サイトなどをみていると、同じ意味でも言い回しが沢山あり最適なニュアンスを掴むのは少し難しいです

過集中の場合

HyperfixationASD者

hyperfocusADHD者

上記のように使うみたいです。

長文失礼しました。

ありがとうございます。大変、勉強になります。こういったコミュニケーションも楽しいです。ありがとうございました。

あひるのおさん、海外のsnsで発達障害のシンボルがあることが判明しました。

⚫︎ASDが虹色の♾️記号

意味はASDが様々な特性がある事を表している。

⚫︎ ADHDが虹色の蝶のマーク

意味はADHDの多動さを表している。

⭕️2つのマークが虹色の意味は

神経多様性(ニューロダイバーシティ)を意味している。

事が調べるうちにわかりました。

これらのマークが海外の発達障害者がよく使います。

あと、『自閉プライドデー』という

特性に誇りを持つ日が毎年6月18日に

行われるみたいですよ。

コメント、ありがとうございます。「特性にプライドを持つ」って凄いですよね。その特性を生かして、生活力を上げることに取り組んでいる人が知り合いにいるので、大切なことだなと日々感じています。神経多様性って良い言葉だなと思います♪